新闻资讯

从星桥腾飞看产业地产的运营模式

【题记】2019年1月,凯德置地收购兄弟公司星桥腾飞,基于战略考量新加坡国家控股公司裕廊集团和淡马锡又一次对旗下的业务进行整合,将擅长住宅、购物中楼开发的凯德置地与擅长产业地产开发运营的星桥腾飞整合为统一的巨型实体,以多元化业务的身份立足于中国房地产白银时代的发展。

(一)星桥腾飞的商业价值

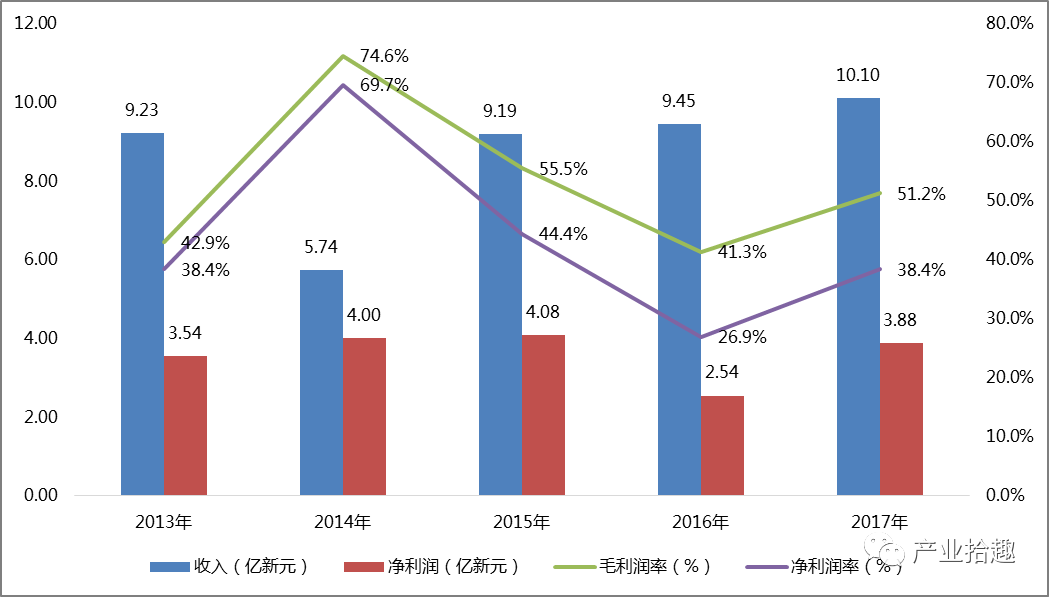

从2013-2017的年报数据可以看出,星桥腾飞净利率始终保持较高水平,2018年星桥腾飞的经营收入约50亿元,净利润约19亿元,净利率38%,见图表1 。星桥腾飞的高利润率证明产业地产是可以具备独立生存和持续发展的能力,凯德置地作为上市公司对星桥腾飞的收购也在一定意义上是其在产业持有物业运营方面的业务能力和商业价值的体现。

图表1:星桥腾飞2013-2017年经营情况

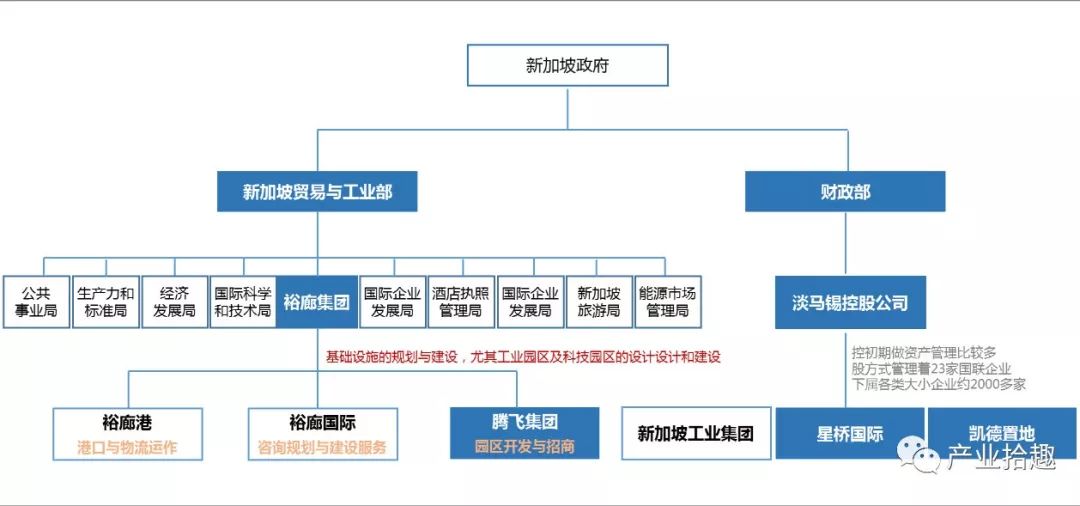

裕廊集团和淡马锡作为国家控股公司成为新加坡产业发展和产业转移过程的主角,负责国内的产业运营及海外扩张,伴随90年代后期新加坡产业开始向外转移辐射,裕廊集团正式走出国门。

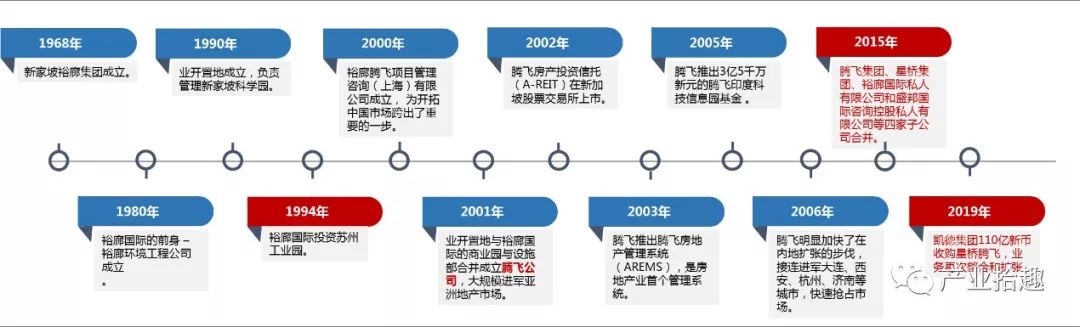

2015年星桥腾飞的成立本是基于其母公司新加坡国有控股公司裕廊国际和淡马锡对于未来在全球化布局的考量,其中淡马锡与裕廊国际分别占股51%、49%,腾飞集团、星桥集团、裕廊国际私人有限公司和盛邦国际咨询控股私人有限公司等四家子公司合并使星桥腾飞集园区规划、建设、招商、运营与资产管理于一体。

从图表2、图表3可以看出,星桥腾飞的发展是凝结了新加坡从独立到经济飞速发展成为亚洲四小龙整个进程中的精华与轨迹,其走出国门对外的扩张更是新加坡经济成功越级这一经典案例的经验背书,因此研究星桥腾飞产业的运营模式要从裕廊国际、腾飞集团、星桥国际的发展综合来看。

1965年,新加坡被马来政府扫地出门,1968年,国家控股的裕廊集团应新加坡发展的需求成立,在全球产业转移的浪潮下主动出击,紧抓每一个可以打翻身仗的风口:

60年代,新加坡大力发展劳动密集型的代加工制造业。国土面积小、自然资源匮乏的新加坡走上工业化的道路,日本将劳动密集型产业向新加坡等亚洲“四小龙”转移,通过纺织、服装、食品等,拉动经济的快速增长,这一时期和我们在上篇文章“从产业结构的变迁看深圳发展”文中讲到香港工业化时代的步伐和发展模式是相一致的。

1961年,新加坡第一个工业园裕廊工业园成立,产业招商以外企为主,产业类别契合于日本制造业的产业转移与新加坡产业规划的发展。

70年代,新加坡劳动密集型向技术密集型进行转型。新加坡开始接受美国的产业转移,电脑、硬盘等IT制造业在这个时候发展,同时利用1973年石油危机机遇,发展石油交易和炼油业,电脑制造业和石化制造业等跨国公司陆续落户新加坡。

新加坡裕廊工业园在70年代产业招商也逐渐转变为以技术密集型的电子电器、造船业的美日企业为主,60-70年代,工业园提供厂房超过400万平方米,吸纳了约7000家外国和本地企业,其中包括众多世界一流的跨国公司,工业产值占全国2/3以上。

80-90年代,新加坡技术密集型转型取得重大进展。低附加值的生产制造业成本不断提高,新加坡政府开始高科技产业转型,吸引全球电子电器等重工业企业落户发展,伴随研发、设计、信息技术等服务行业兴起,新加坡成立国家科技发展计划,2000年,电子产业占制造业增加值的比例达到了47%,出口中电子产业占比达到67%,新加坡成为全球集成电路、芯片和磁盘驱动器的生产基地。

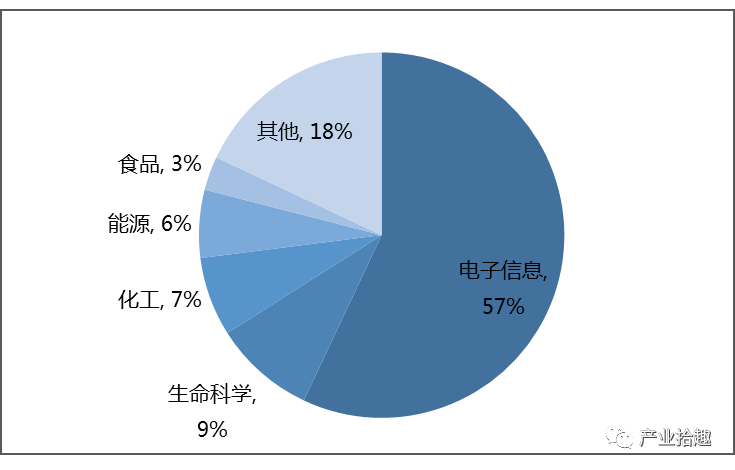

1980年,裕廊集团打造的新加坡科学园正是这个时代新加坡产业转型的标志。科学园初期以外企为主,聚集了350家跨国企业、当地知名企业以及国家级科研机构,以美国为主的著名企业包括摩托罗拉、索尼、美孚石油、壳牌,紧跟产业转移趋势发展电子信息业以及生命科学产业,并围绕核心产业的上下游进行拓展布局。

伴随大型外企的进驻发展,开始孕育本国的中小企业的成长。增强研发能力,逐渐形成核心竞争力融入国际产业发展行列,见图表4,此时新加坡科学园电子信息企业入驻的数量占比接近50%,生命科学在这个时期也逐渐开始发展。新加坡科学园的发展模式也是新加坡海外进行拓展的模板。

印度班加罗尔腾飞园区、大连腾飞软件园、苏州工业园是在国际产业转移背景下,“新加坡科学园模式”走出国门的典型代表。

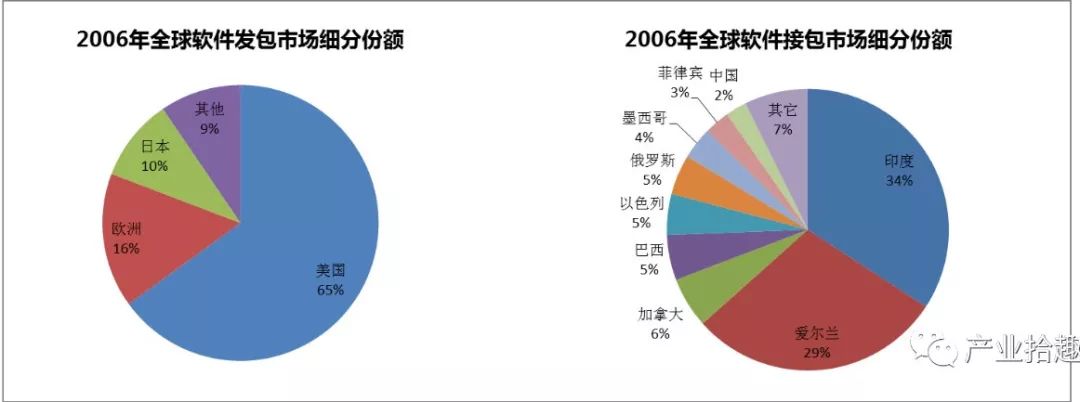

图表5:全球软件发包接包市场份额

数据来源:易观国际

如图表5所示,全球软件外包的发包市场主要集中在北美、欧洲和日本等国家,而语言优势奠定了全球软件外包市场的基础,曾被英国殖民的印度具备英语的天然条件,大连紧邻日本,日语的天然条件也让大连的软件外包市场在2000年左右而爆发。

苏州工业园由于是在90年代建立,基于长三角以上海为典型代表的工业基础,主要承接“亚洲四小龙”的电子信息等产业转移。腾飞集团在海外园区的扩张中,无一不是遵循全球产业转移的轨迹进行布局,“势”很重要。

产业转移,对于上游地区,就是转出附加值低的产业,移入或者升级高附加值的产业,为什么附加值低的产业要转移出去呢?生产要素成本太高了,赚不了钱!生产要素最重要的便是人力成本,赚不了钱,产业自然要往出走,而产业服务平台要做的事就是帮他们找到性价比高的地方。而对于产业运营商来说,产业园如果想要做得好,就得持有,持有就得投资,不能短债长投,要不然玩死自己,所以持有成本要低。

土地成本低:印度班加罗尔腾飞园区、苏州工业园与大连腾飞产业园区均为腾飞与当地政府合作的园区,在产业园区地价本来相对较低的情况下,与政府的合作进一步降低了地价成本,以大连腾飞软件园为例,大连软件园腾飞园区启动占地35公顷,建筑面积60万㎡,腾飞与软件园各占50%,总投资2亿美元,成本约2000元/㎡,通过市场建安成本的费用可以推算出大连软件园腾飞园区接近“零地价”,当地政府要的是产业的落地,是税收,是就业,是对于产业的集聚效应。

产学研成本低:其实就是人力成本低,但人才的水平还得跟得上,新加坡科学园是建在新加坡国立大学旁,班加罗尔有10所综合性大学和70多所技术学院,苏州工业园紧邻上海,依托长三角产学研基础,大连软件园依托东北大学及校企东软集团、东软信息学院的人才输出,高性价比的人才基础也是其产业园选址的重要条件。

【结语】影响产业地产的开发与运营的因素非常多,以上对星桥腾飞产业运营模式的分析仅是其成功的冰山一角,但可以看出,对产业发展命脉的把握,生产资料的低成本以及背后资源的整合,在整个产业园区发展的过程中亦是最重要的因素,缺一不可。